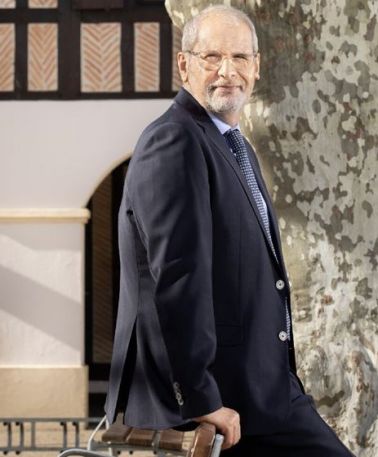

Généralisation du scrutin de liste paritaire dans toutes les communes, renforcement du statut de l’élu… Si elles aboutissent, ces propositions de loi, en cours de discussion au Parlement, devraient favoriser l’engagement local dans la perspective des élections municipales de 2026. Sénateur (PS) des Landes, Eric Kerrouche défend activement ces textes au nom de l’amélioration de la démocratie locale. Egalement directeur de recherche CNRS au Cevipof, il relativise les problèmes de fonctionnement des intercommunalités et évoque « des institutions siamoises » dans leurs relations avec les communes, car « les deux ne peuvent pas vivre l’une sans l’autre ».

Adoptée par le Sénat le 11 mars, la proposition de loi étendant le scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1000 habitants doit être examinée à l’Assemblée nationale à partir du 7 avril. Selon vous, quelle est la nécessité de ce texte ?

J’en ai été corapporteur, avec ma collègue Nadine Bellurot, mais aussi coauteur d’une proposition de loi ayant permis d’enrichir le texte de l’Assemblée nationale. Pourquoi défendons-nous cette réforme ? Il ne s’agit de changer un mode de scrutin par plaisir mais par nécessité. Tout d’abord, le mode de scrutin avec panachage, qui date de 1884, est injuste en étant devenu un moyen d'expression contre, stigmatisant envers les maires et les adjoints qui prennent des décisions pour la défense de la commune, sans satisfaire forcément les demandes individuelles. L'idée est donc d'éviter le "tir au pigeon" et d’avoir un vote positif qui garantisse la cohésion municipale.

Autre argument : dans l'état actuel de la loi, on se retrouve parfois avec une gouvernance très compliquée du fait d’une cohabitation avec ceux qui ont été élus mais qui ne sont pas forcément ceux qu'on a choisis. Cela peut donner une équipe qui gère au quotidien mais pas autour d’un même projet car elle n'est pas homogène dans sa construction. La finalité de la réforme est donc d’avoir une liste qui porte un projet pour la commune. En dépassant les dimensions individuelles, elle permettra d’éviter la zizanie.

La proposition de loi revient devant les députés le 7 avril. Je suis plutôt optimiste sur son issue, et son application dès les élections municipales de 2026, tout en restant prudent. Je rappelle qu’il faudra un vote conforme car il n’y pas de procédure accélérée sur le texte.

Que répondez-vous à l’argument du risque de difficulté pour constituer les listes ?

En 2013, les débats parlementaires comportaient déjà les mêmes résistances que celles développées aujourd’hui. Les craintes pour constituer les listes, lorsque le seuil est passé de 3500 à 1000 habitants, n’ont pas été vérifiées.

Des dispositions d’assouplissement ont été prévues, notamment en permettant la présentation de listes de candidats incomplètes. Depuis 2019, il existe le « réputé complet » qui tient compte du fait de ne pas parvenir à atteindre le nombre légal de conseillers municipaux. Par exemple, avec cette règle il serait possible de déposer, pour une commune de moins de 100 habitants, une liste de cinq candidats à la place d'une liste de sept.

Quel est l’apport du texte en matière de parité, notamment pour les intercommunalités ?

La réforme est profondément démocratique. Les communes de moins de 1000 habitants ne peuvent plus être des zones blanches de la parité. Unifier le mode de scrutin signifie qu’elles deviennent des communes exactement comme les autres. Aujourd’hui, il y a plus de femmes maires dans les communes de moins de 1000 habitants, sauf dans les très grandes villes, en revanche on y compte moins de conseillères municipales et d'adjointes.

Mécaniquement, le nouveau mode de scrutin va contribuer à féminiser progressivement les EPCI. C’est vraiment nécessaire sachant que l’intercommunalité demeure le dernier bastion du pouvoir masculin avec seulement 12% de femmes présidentes. Sur le sujet de l’intercommunalité, je regrette et ne comprends pas pourquoi un amendement du gouvernement a supprimé le fléchage des délégués communautaires pour les communes de moins de 1000 habitants alors que cela ne posait pas de difficulté particulière. C’est dommage car ce système permet de donner un peu plus de visibilité à l'intercommunalité.

La réforme va-t-elle permettre de favoriser l’engagement local ?

Oui car elle constitue un moyen d’aider et d’inciter des candidats à se présenter aux municipales. Cela peut être difficile à vivre de se voir sanctionné par des rayures sur des bulletins de vote. Mais cette réforme représente un outil pour favoriser l’engagement local parmi d’autres comme la sécurité des élus ou le statut de l'élu.

Sur le statut de l’élu justement, la proposition de loi doit arriver en mai devant les députés. Etes-vous confiant ?

En tout cas, je souhaite vraiment son adoption. Il y a peu de différences entre les textes de l’Assemblée et du Sénat, à part deux ou trois mesures complémentaires. Je suis convaincu qu'en revenant ensuite au Sénat, ça ne devrait pas poser de difficultés majeures. Tout ce qui va dans le sens de l’amélioration constitue une bonne chose.

S’il arrive bien à être adopté avant les municipales, ce texte comporte plusieurs dispositions favorisant l’engagement local comme les autorisations d’absence, la responsabilité pénale ou le statut de l'élu étudiant. Je regrette néanmoins, à titre individuel, que nous demeurions dans une logique indemnitaire, alors qu’elle me semble dépassée pour certaines fonctions électives, dans le sens où l'exercice d'un mandat n'est plus possible concomitamment avec l'exercice d'une activité professionnelle. Je souhaite rompre avec le régime indemnitaire pour passer à un contrat d'agent civique territorial pour certaines fonctions. Une proposition de loi, signée par tout le groupe PS, va dans ce sens. Au sein de la délégation aux collectivités du Sénat, notre position commence doucement à infuser mais, pour l'instant, le compromis et le consensus n’existent qu'autour de la logique indemnitaire.

En quoi consisterait cet agent civique territorial ?

Ce modèle existe dans plusieurs pays européens comme l’Espagne ou l’Allemagne. En France, on continue de valoriser l’image de l’élu amateur alors que les conditions d'exercice des fonctions électives se sont beaucoup transformées, singulièrement pour les exécutifs. La professionnalisation n'est pas un gros mot mais une nécessité pour faire face à l'administration. Nous n’avons pas besoin d'élus qui deviennent des techniciens mais d'élus qui sachent résister aux techniciens. Sans cela, c’est le risque d’une administration qui prenne le pas.

L'idée d'agent civique territorial était déjà évoqué dans le rapport Mauroy de 2000 sur la décentralisation. Dans notre proposition de loi, elle est actualisée et exemplarisée sur la façon dont elle pourrait être déclinée avec un contrat à temps plein ou à temps partiel, et un traitement spécifique. Si le texte sur le statut de l'élu constitue une bonne chose, à un moment donné, il va falloir rompre avec le mythe de l’élu local quasi bénévole qui est bloquant pour beaucoup de personnes. Cela ne veut pas dire de transformer le mandat d’élu en une profession mais de créer un sas dans une carrière professionnelle.

Comment jugez-vous aujourd’hui le fait intercommunal ?

En tant que chercheur au Cevipof, j’ai présenté une enquête au dernier congrès d’Intercommunalités de France montrant qu’il n’y a pas plus de 15 à 18% d’EPCI qui fonctionnent mal. Il faut relativiser cette idée que les problèmes ne seraient qu’intercommunaux. Dans les conseils municipaux, la situation n’est pas meilleure. Il n’y a pas de variables – taille, nombre de communes, territoires – qui expliquent pourquoi certains EPCI ne fonctionnent pas bien.

Je suis pour le respect de la commune. La question se pose dans le fonctionnement entre les communes et l’intercommunalité. Il reste très difficile d’impliquer les délégués communautaires comme les conseillers municipaux. L'avenir de l'intercommunalité se jouera dans cet équilibre de la gouvernance qui reste compliqué à trouver.

Concernant la proposition de loi « eau et assainissement », il s’agit d’un texte pour rien car l’essentiel est déjà fait. Les trois quarts des transferts de la compétence aux communautés de communes ont eu lieu. De plus, compte tenu des investissements et de l’ingénierie nécessaires, la maille communale ne peut pas rester seule sur ces sujets aussi complexes. Je ne comprends pas la crispation sur ce transfert.

Vous retrouvez-vous dans l’expression de bloc communal ?

J'ai une autre expression qui me semble beaucoup plus parlante, celle d'une institution siamoise. En fait, EPCI et communes partagent la même existence mais dans des entités différentes. Etant siamoises, elles doivent composer l'une avec l'autre, quoiqu'il arrive. C'est la réalité des territoires et mieux vaut travailler en bonne intelligence.

Propos recueillis par Philippe Pottiée-Sperry

Photo : © DR