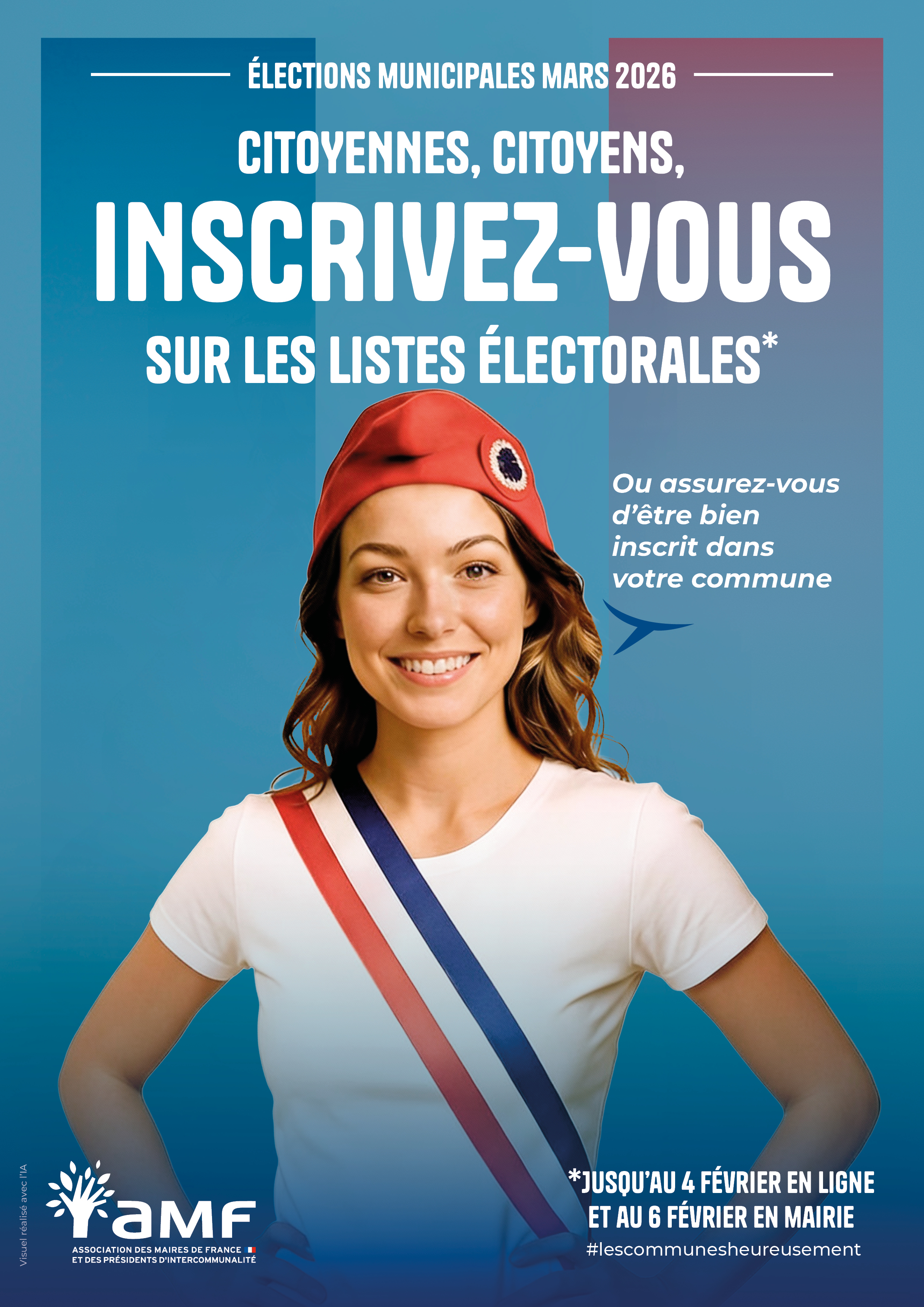

À l’approche des élections municipales de mars 2026, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité se mobilise sur un enjeu démocratique majeur, celui de la participation électorale. Lors des élections municipales de 2020, l’abstention a atteint un niveau élevé (58,4 %), contribuant à affaiblir le lien entre les citoyens et les élus. À cela s’ajoute le phénomène des électeurs non-inscrits (2,2 millions) ou mal-inscrits (7,7 millions) sur les listes électorales qui a privé en 2022 près de 10 millions de citoyens de participer aux élections. Face à cette situation, l’AMF prolonge et enrichit sa campagne nationale « Citoyennes, citoyens, Osez l’engagement ! ». De nouveaux visuels sont dès aujourd’hui mis à la disposition des communes pour inciter à l’engagement citoyen. À travers cette campagne « Osez l’engagement », l’AMF réaffirme sa conviction : la démocratie locale se nourrit de la participation active des citoyens. S’inscrire, voter, tenir un bureau de vote sont autant de façons concrètes de faire vivre la démocratie à l’échelle locale.